कोलकाता उर्दू अकादमी विवाद तुष्टिकरण की सियासत और पहचान की जंग

अजय कुमार,वरिष्ठ पत्रकार

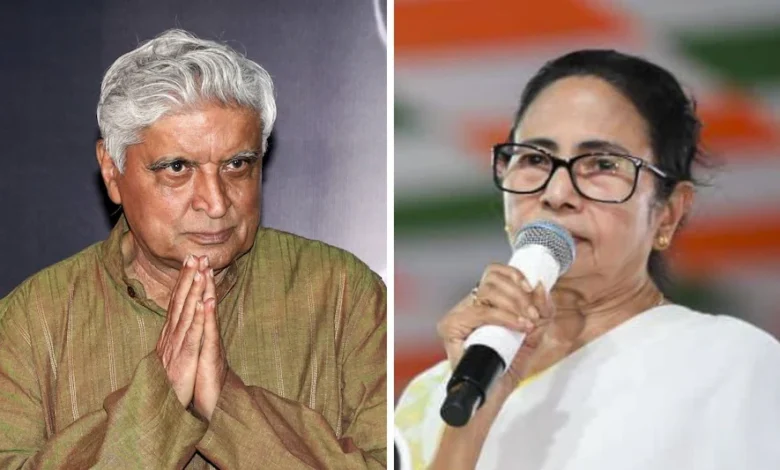

कोलकाता उर्दू अकादमी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम ने बंगाल की राजनीति में एक बार फिर भाषा और धर्म की राजनीति को गहरा कर दिया है। यह कार्यक्रम ‘हिंदी सिनेमा में उर्दू’ पर केंद्रित था और इसमें मशहूर गीतकार जावेद अख्तर को बुलाया गया था। लेकिन जैसे ही इस कार्यक्रम की घोषणा हुई, मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि जावेद अख्तर नास्तिक विचार रखते हैं और उनकी टिप्पणियों से मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत होती रही हैं। जमीयत उलेमा-ए-हिंद और वाहियान फाउंडेशन जैसे संगठनों ने धमकी दी कि अगर अख्तर को मंच पर बुलाया गया तो विरोध वैसा ही होगा जैसा 2007 में तसलीमा नसरीन के खिलाफ हुआ था। नतीजतन, पश्चिम बंगाल की उर्दू अकादमी ने कार्यक्रम स्थगित कर दिया और विवाद गहराता चला गया।

इस फैसले ने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजनीति को कठघरे में खड़ा कर दिया है। भाजपा और विपक्षी दलों का आरोप है कि ममता बनर्जी ने कट्टरपंथियों के दबाव के आगे घुटने टेक दिए। यह तर्क दिया जा रहा है कि ममता खुद को सेक्युलर नेता बताती हैं, लेकिन जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कला-संस्कृति की रक्षा करने की बारी आती है तो वह अपने राजनीतिक हितों के चलते समझौता कर लेती हैं। भाजपा ने इसे सीधा-सीधा “मुस्लिम तुष्टिकरण” करार दिया है और इसे 2026 विधानसभा चुनाव तक बड़ा मुद्दा बनाने का मन बना लिया है।

यह विवाद केवल बंगाल तक सीमित नहीं है। दरअसल, उर्दू की राजनीति देशभर में समय-समय पर भड़कती रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों में भी उर्दू अकादमियों और उर्दू को लेकर विवाद खड़े होते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार पर यह आरोप लगता रहा कि उसने उर्दू को हाशिए पर धकेला और इसे केवल मुसलमानों की भाषा मानकर उसकी उपेक्षा की। वहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल उर्दू को अल्पसंख्यकों से जोड़कर देखते रहे हैं और उसे अपने वोट बैंक की राजनीति से साधने का प्रयास करते रहे हैं। बिहार में तो नीतीश कुमार ने उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया, लेकिन वहां भी विपक्ष ने इसे चुनावी राजनीति से जोड़कर देखा।

उर्दू के इस राजनीतिकरण की जड़ें विभाजन के समय से जुड़ी हैं। विभाजन के बाद उर्दू को पाकिस्तान की भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया और धीरे-धीरे इसे मुसलमानों की पहचान से जोड़ दिया गया। नतीजा यह हुआ कि हिंदी-उर्दू विवाद गहराता गया और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की प्रक्रिया में उर्दू लगातार हाशिए पर जाती रही। हिंदुत्ववादी राजनीति ने इसे एक ‘अन्य’ पहचान के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि मुस्लिम कट्टरपंथियों ने भी इसे धार्मिक पहचान तक सीमित कर दिया। इस दोहरी राजनीति का नतीजा यह हुआ कि उर्दू साहित्य और संस्कृति का दायरा संकुचित होता चला गया और इसका इस्तेमाल वोट बैंक साधने के औजार के तौर पर होने लगा।

कोलकाता का यह विवाद भी इसी कड़ी का हिस्सा है। ममता बनर्जी जानती हैं कि बंगाल की लगभग 27 प्रतिशत मुस्लिम आबादी चुनावी तौर पर निर्णायक है। 2021 के चुनाव में भी मुस्लिम वोटों के बंटवारे की वजह से तृणमूल कांग्रेस को कई जगहों पर चुनौती मिली थी। इंडियन सेक्युलर फ्रंट और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने मुसलमानों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। ममता नहीं चाहतीं कि 2026 के चुनाव से पहले किसी भी तरह से उनका यह वोट बैंक नाराज हो। इसलिए जावेद अख्तर जैसे नाम पर विवाद खड़ा होते ही सरकार ने पीछे हटना बेहतर समझा।

लेकिन इस कदम का दूसरा पहलू भाजपा के लिए बड़ा राजनीतिक अवसर बन गया। भाजपा अब इसे हिंदुत्व बनाम तुष्टिकरण का मुद्दा बनाकर बहुसंख्यक हिंदू समाज को अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश करेगी। पार्टी यह संदेश देने में जुटी है कि ममता बनर्जी मुस्लिम संगठनों के दबाव में काम करती हैं और कला, संस्कृति तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी को ताक पर रख देती हैं। भाजपा के रणनीतिकार मानते हैं कि अगर इस नैरेटिव को जनता के बीच स्थापित कर दिया गया, तो 2026 में पार्टी को बड़ी ताकत मिल सकती है।

वहीं, कांग्रेस और वामपंथी दलों के लिए यह मामला अलग चुनौती है। कांग्रेस पहले ही मुस्लिम वोटों के बिखराव से परेशान है। बिहार और यूपी में कांग्रेस ने हमेशा उर्दू और अल्पसंख्यक पहचान के मुद्दे को जिंदा रखा, लेकिन अब उसकी पकड़ कमजोर हो चुकी है। बंगाल में भी कांग्रेस यह कह सकती है कि ममता ने कट्टरपंथियों के आगे झुककर सेक्युलर राजनीति को कमजोर किया है। वामपंथी छात्र संगठन और बुद्धिजीवी पहले ही सरकार की आलोचना कर चुके हैं। वे इसे केवल एक कार्यक्रम का स्थगन नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर हमला मान रहे हैं।

जावेद अख्तर खुद भी इस विवाद से अछूते नहीं हैं। भाजपा और हिंदुत्व संगठनों के खिलाफ उनकी तीखी बयानबाजी रही है और उन्होंने बार-बार कट्टरपंथ का विरोध किया है। उनकी यही छवि भाजपा के लिए उन्हें ‘नास्तिक’ और ‘हिंदुत्व विरोधी’ कहकर निशाना साधने का मौका देती है, जबकि मुस्लिम कट्टरपंथी भी उन्हें ‘धर्मविरोधी’ बताकर खारिज करते हैं। यानी जावेद अख्तर ऐसे शख्स हैं जो दोनों तरफ के कट्टरपंथियों के निशाने पर रहते हैं।

इस पूरे विवाद का बड़ा संदेश यही है कि भाषा और साहित्य अब महज सांस्कृतिक नहीं रहे, बल्कि पूरी तरह चुनावी राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं। उर्दू जैसी भाषा, जिसने भारतीय सिनेमा, शायरी और साहित्य को नई ऊंचाइयां दीं, आज कट्टरपंथ और तुष्टिकरण की राजनीति में बंधक बनकर रह गई है। बंगाल का यह विवाद दिखाता है कि 2026 का चुनाव न सिर्फ विकास या भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लड़ा जाएगा, बल्कि भाषा और पहचान की राजनीति भी उसमें अहम भूमिका निभाएगी। भाजपा इस मुद्दे को हिंदू अस्मिता से जोड़ने की कोशिश करेगी और ममता इसे ‘सबको साथ लेकर चलने वाली’ सेक्युलर राजनीति बताने की।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह विवाद उस सच्चाई को सामने लाता है कि चाहे यूपी हो, बिहार हो या बंगाल—हर जगह उर्दू अब वोट बैंक की राजनीति का हथियार बन चुकी है। भाजपा इसे “पाकिस्तानी भाषा” का ठप्पा देकर हिंदू समाज को लामबंद करती है, जबकि सेक्युलर दल इसे अल्पसंख्यक पहचान और गंगा-जमुनी तहज़ीब का प्रतीक बताकर वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली नुकसान उस साहित्य और संस्कृति का हो रहा है, जिसने कभी भारतीय समाज को जोड़ने का काम किया था।

कोलकाता उर्दू अकादमी का यह प्रकरण बताता है कि आने वाले समय में भाषा और संस्कृति के मंच भी राजनीतिक संघर्ष के अखाड़े बनते रहेंगे। यह केवल जावेद अख्तर या उर्दू का सवाल नहीं है, बल्कि यह उस पहचान की जंग का हिस्सा है जिसमें वोट बैंक सबसे बड़ी कसौटी बन गया है। 2026 में बंगाल की जनता को यह तय करना होगा कि वह किस नैरेटिव के साथ खड़ी होती है कट्टरपंथ के आगे झुकने वाली सरकार के साथ या फिर उसके खिलाफ सियासी जंग छेड़ने वाली ताकतों के साथ।